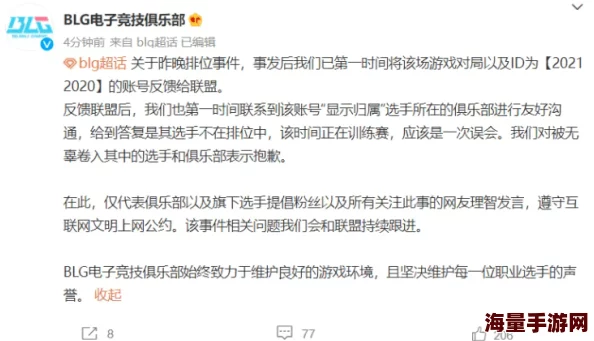

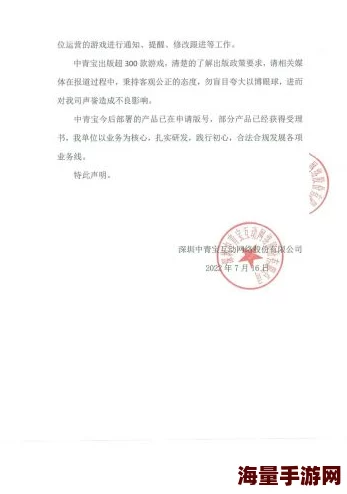

记实录内容失实引发争议多方质疑其真实性和客观性

最新消息:某知名媒体发布的一篇关于社会热点事件的记实录引发了广泛争议,许多网友对其真实性和客观性提出质疑。这一事件不仅在社交平台上引起热烈讨论,也让人们重新审视新闻报道的责任与道德。

真实与虚构的界限

在信息传播迅速的时代,如何确保报道内容的真实性成为了一个重要课题。根据《新闻伦理学》中的观点,记者应当以事实为基础进行报道,而非主观臆断。然而,这篇记实录却因内容失实而受到批评。一些读者指出,该文中涉及的数据和案例并未经过严谨核实,导致公众对事件产生误解。正如一位网友所言:“我们需要的是准确的信息,而不是为了吸引眼球而夸大的故事。”

这种现象并非个例。在网络环境下,一些媒体为了追求点击率,不惜牺牲报道质量,从而使得公众对新闻信任度下降。研究表明,当受众发现自己所接收到的信息存在偏差时,他们往往会变得更加怀疑其他来源的信息。这种不信任感不仅影响个人判断,还可能导致社会整体舆论的扭曲。

社会影响与反思

随着这篇记实录引发的争议不断升级,各方开始对此进行深入探讨。有评论认为,这种情况反映出当前媒体行业面临的一系列挑战,包括商业利益与新闻伦理之间的矛盾。一位资深记者表示:“我们必须意识到,每一次失误都可能造成不可逆转的后果。”这一观点获得了不少支持者,他们呼吁媒体从业者要坚守职业道德,以维护公众利益。

与此同时,部分网友也分享了自己的看法,有人提到:“作为读者,我们也应该提高自身辨别能力,不轻易相信未经证实的信息。”这种自我保护意识显然是必要且积极向上的,它促使更多人关注信息源头,并主动寻求真相。

如何提升信息素养

面对日益复杂的信息环境,提高公众的信息素养显得尤为重要。教育专家建议,在学校课程中增加相关内容,让学生从小培养批判性思维能力。此外,各大媒体机构也应加强内部审核机制,以确保发布内容符合真实、客观、公正原则。

针对上述问题,可以提出以下几个值得思考的问题:

媒体如何平衡商业利益与社会责任?

- 媒体可以通过建立透明度高、独立性的编辑制度来实现这一目标,同时鼓励内部监督和外部反馈机制,以增强公信力。

公众该如何提高自身的信息鉴别能力?

- 公众可以通过学习基本的信息检索技巧,以及了解常见的不实信息特征,从而更有效地识别真假信息。同时,多渠道获取资讯也是一种有效的方法。

如何推动整个社会对于新闻真实性重视程度?

- 可以通过开展公共讲座、研讨会等形式,提高大众对新闻伦理及其重要性的认识。此外,利用社交平台传播正确理念,也是提升全社会认知的重要途径。

参考资料:

- 《新闻伦理学》

- 《数字时代传媒素养研究》

- 《社交媒体对公共舆论影响分析》